Das Konzept des Künstlers

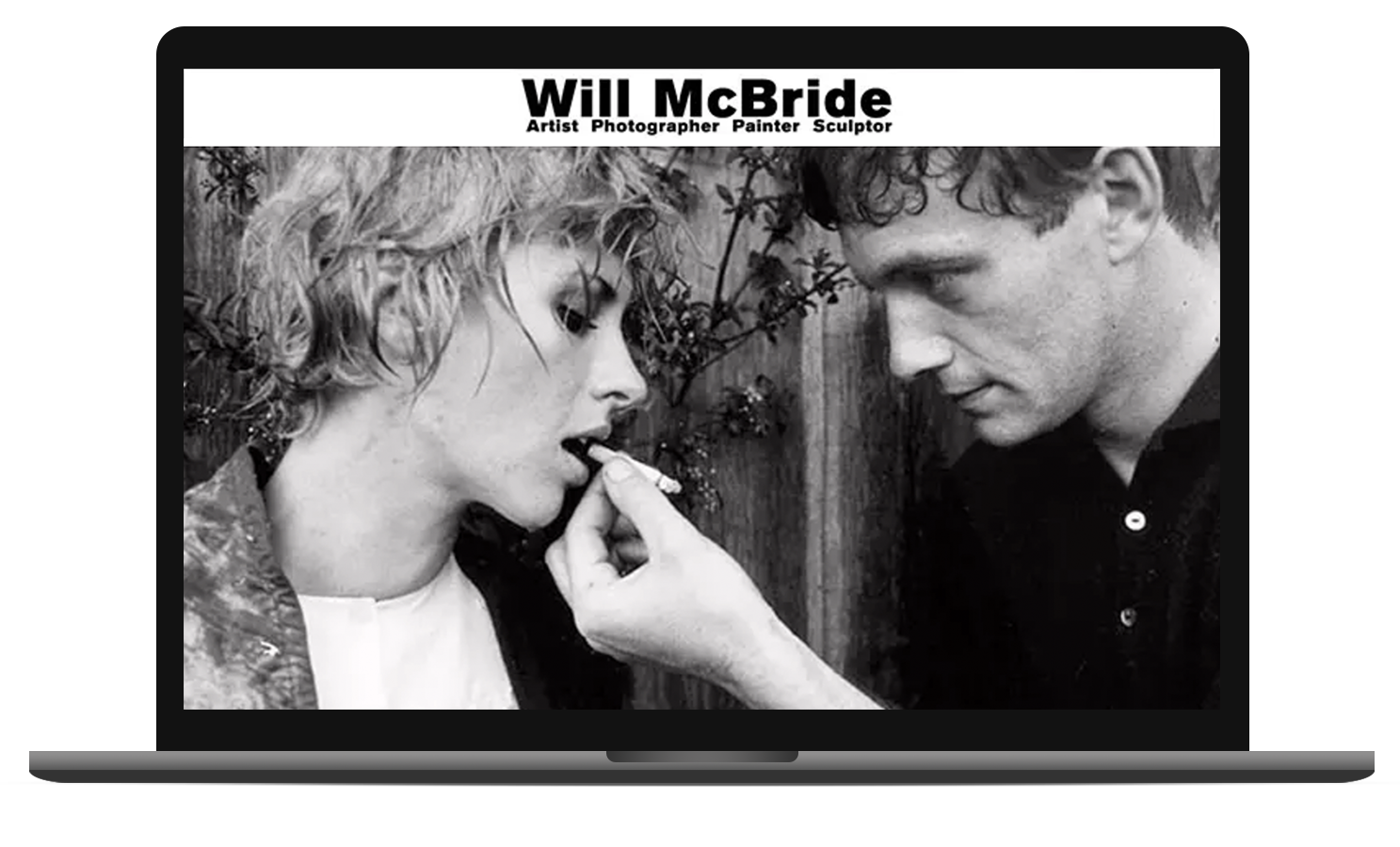

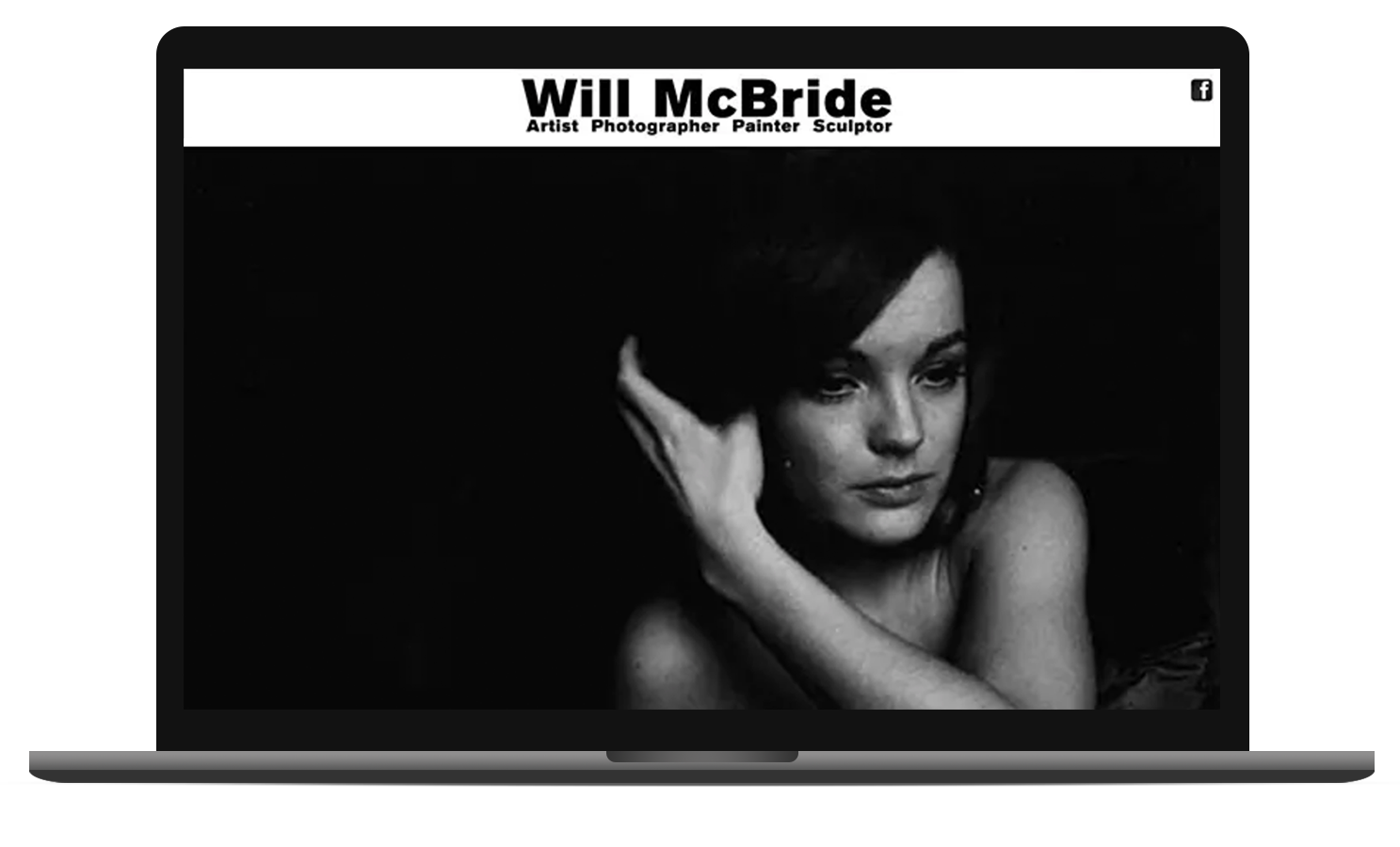

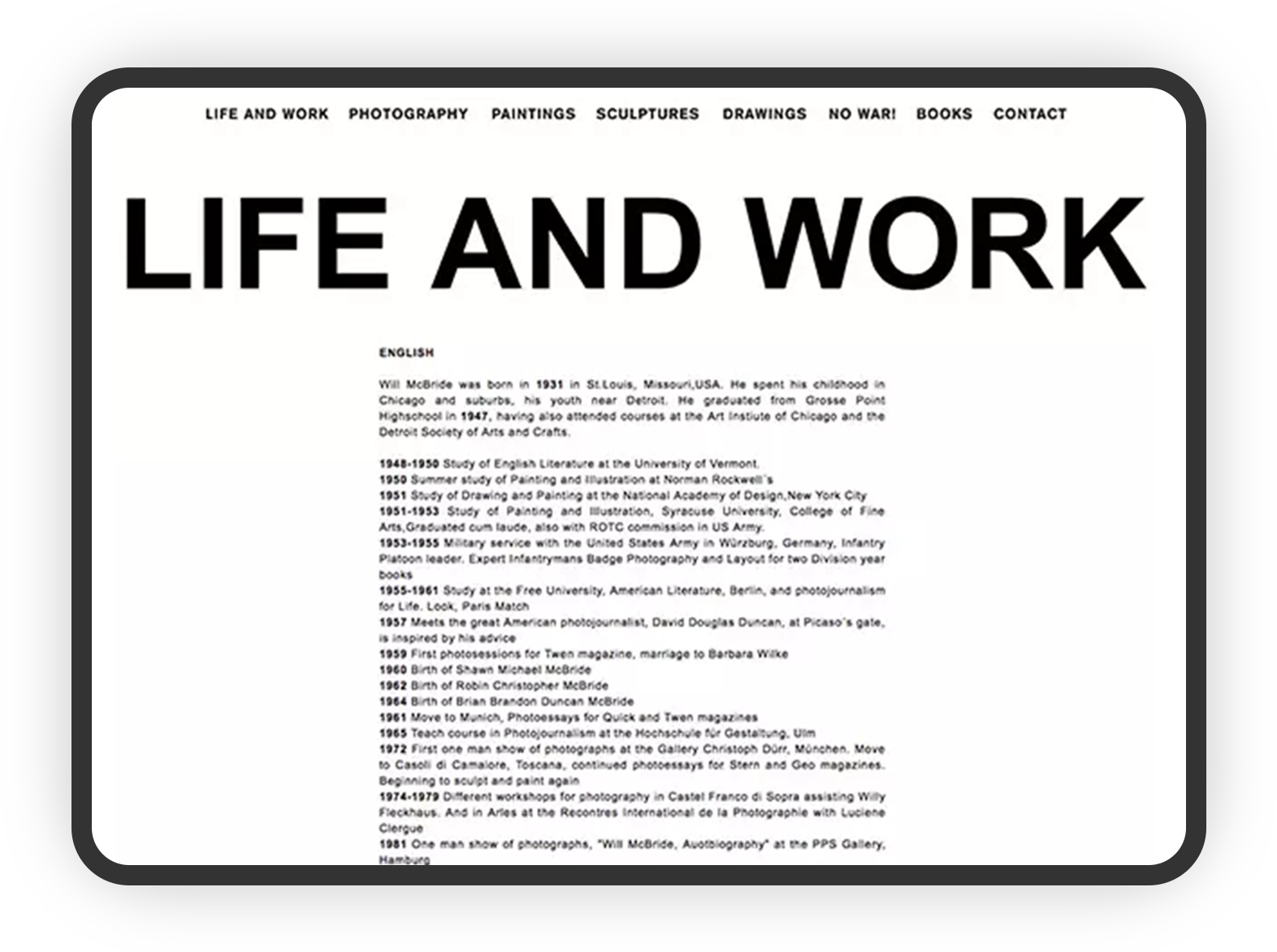

Gerade die Arbeit als bildender Künstler war Will McBride wichtig und sollte neben seinen bekannten fotografischen Leistungen der zurückliegenden Jahrzehnte absolut gleichberechtigt stehen. Dafür durchforsteten unsere Full-Stack-Designer zahlreiche großartige Aufnahmen, wählten gemeinsam mit dem Künstler Fotografien aus und digitalisierten sie. Zudem wünschte sich Will McBride noch ein Vita-Webelement.